Florença, 22 de dezembro de 1926

Queridos,

Já desde Paris viajo sem esperança de notícias. Assim que chegar a Roma mandarei vir do consulado toda a minha correspondência. Espero então desabafar num grande maço de cartas toda essa grande saudade que de quando em quando se faz sentir.

Há vários dias que estou em Florença, em pleno coração da Itália. Nesta Itália tão falada e tão cantada. Nesta terra lamacenta e horrível quando chove, dourada e divina quando faz sol. Onde a vida parece deslizar feliz – entre cantos, gritos e blasfêmias – entre becos imundos e mármores resplandecentes. Terra de contrastes. Terra de vida.

Aqui nada dorme, nada repousa. Tudo vive e vibra. Senti-me de pedra, comparado àquela gente toda vestida de nervos. Como que meio morto e meio vivo. No estado vago e suspenso do agonizante que sentindo a vida fugir já vê as coisas de longe.

Mulheres bonitas encaram a gente sem temor. Todas pequenas e de pernas finas. A italiana alta e gorda é conto de fadas, não existe. Nada de olhares rápidos, tímidos ou falsamente pudicos. Olham sem receio, francamente — carrément,[1] quase com ar de desafio. E todos que se cruzam se encaram, inclusive os militares de passo firme e amplas capas até o chão.

Agora que já o observei melhor faço do italiano uma ideia mais precisa. A sua eterna alegria e a sua eterna disposição para tudo têm um não sei que de superficial. Pragueja e reza com sinceridade idêntica. Diverte-se e trabalha com o mesmo prazer. Mas é justamente aí que está a sua força, uma espécie de força elástica, que sempre se renova. É o que explica o mistério da grandeza romana, o esplendor da Renascença e o ressurgimento que se sente na Itália moderna. Foi blasfemando, rindo e cantando que o romano fez o Império, é assim também que o italiano de amanhã há de escrever outra página na História. E não será última.

Agora é Mussolini e o fascismo. Tudo aqui é fascista, ou pelo menos o que não o é silencia. Não aparece. Não conta. E a adoração em que é tido Mussolini tem qualquer coisa de grandioso e de ridículo. Em última análise, o ideal do povo italiano, como de todos os povos, é ter alguém que pense por si. Alguém que seja capaz de agir, de arriscar. Ou de fingir que age e arrisca, pouco importa. O essencial é que esse alguém tenha a formidável coragem de se declarar o único responsável de tudo e por tudo que possa acontecer, e que a sua sombra nítida e precisa seja sempre presente e visível. É o que importa e o que basta. Sentindo aquela sombra protetora o povo está contente. Não mais se preocupa. Deixa o barco correr. É como a criança que não tem medo porque sente a sombra da mãe na sala vizinha. E brinca, e ri, e se esquece. Sabe que terá comida à hora certa, sabe que à hora certa terá o berço, o beijo que absolve e o sorriso que abençoa. E quanto lhe basta, dorme tranquila. O italiano, meio perdido, encontrou uma sombra, encontrou Mussolini. E agarrou-se a Mussolini como a criança às saias da mãe. Para que o “Duce” continue com prestígio basta que fique quieto, que nada faça. A fraqueza do povo o ampara, a necessidade o protege, a imaginação o petrifica. Já não é um homem com uma ideia – é um símbolo, um semideus.

Mesmo que ele não se preocupasse em fazê-la, o povo se encarregaria de criar a sua lenda para as gerações futuras. Os jornalistas – girassóis do poder – cantam o seu prestígio. Os artistas – eternos serviçais de celebridades – o estilizam misturando César com Napoleão. E os fotógrafos transformam a sua vida num romance ilustrado, numa variedade de poses e de indumentárias que parece ridícula aos olhos do estrangeiro. É como se fosse um herói de cinema, um rival de Valentino – com quem, aliás, lado a lado, cobre as vitrines dos jornaleiros em atitudes inúmeras. É simplesmente caricato — de calça de flanela, de cartola, a cavalo, rindo, sério, de frente e de perfil. Enfim, Mussolini de todos os jeitos, tamanhos e feitios… Se fosse no Rio, com a malícia destruidora do carioca, ele não teria resistido três meses ao ridículo. Já estaria em mãos de J. Carlos e Kalixto divertindo os leitores da Careta – e ondulando em estribilhos ao som das cançonetas…

Continuo sempre viajando, sempre mudando de hotel, e mudando de trem. As estações desconhecidas não mais me intimidam, nem as locomotivas ofegantes, nem os apitos estridentes. Viajo tranquilo, sem sustos e sem pressa — com calma. Essa calma necessária e indispensável ao gozo integral do momento presente.

Cansado de ver tanta coisa interessante em tão pouco tempo, já quase nada sinto e quase nada me emociona. Procuro em vão ter aquela sensação de alegria sincera, profunda e ingênua que eu sempre tinha, e me fazia tanto bem. Era como uma onda de ar fresco e puro que respirasse. Quando visitava um monumento de arte, um monumento antigo, a minha imaginação me auxiliava e me auxiliava a história – e eu revivia todo o antigo esplendor. E era viva e forte a emoção que sentia. Agora atravesso galerias, admiro igrejas, percorro museus, visito monumentos e nada sinto de verdadeiramente profundo. E me enervo. E sigo sempre e procuro, e vou sempre procurando qualquer coisa, que não sei ao certo, que não encontro, qualquer coisa que deve existir, pois que eu dantes sentia, pois que ainda sinto em torno, mas que já não sinto em mim.

E há momentos em que tenho ímpetos de fugir, de esconder-me em um país bem estúpido, que nada tenha de arte, onde a inteligência e o espírito possam espreguiçar-se numa despreocupação sã e animal. Um lugar ideal como o Rio, por exemplo, que pouco tendo que preste — nesse sentido, já se vê — faz com que se dê um valor inestimável e com que se aprecie plenamente qualquer pequeno objeto de arte por insignificante que seja. Onde não havendo essa quantidade excessiva de coisas de valor, qualquer pequena trouvaille [2] é um grande prazer, um tesouro.

Mas voltemos à viagem, voltemos às impressões. O que estraga um pouco a Itália é a quantidade de inglesas e americanas que perambulam com ares desapontados de quem pensava encontrar uma aventura em cada canto — em cada esquina um punhal ou uma guitarra – e entretanto nada encontra. É exatamente como os europeus que vão à América pensando encontrar ouro pelas ruas, enriquecer em três dias… e trabalham e lutam para não morrerem de fome.

De Turim segui a Milão, que é uma grande cidade, cidade moderna, que agrada. Com policiais em todo canto. Bem uniformizados, fortes e corteses — tão corteses que às vezes pedia informações que já sabia só para ter o prazer de ouvi-los responder. Bom comércio, belas gravatas. Ótimos restaurantes. Seria uma cidade agradável se os táxis não fossem tão vermelhos, de um vermelho assim tão gritante e excessivo que desafina com o resto. Tão vermelhos que podem dispensar a buzina, pois de longe e de costas sente-se uma espécie de halo escarlate quando um deles se aproxima. O Duomo – pelote couverte d’aiguilles – gótico de segunda mão, com as suas portas de estilo clássico, pouco vale e muito deixa a desejar. Prefiro o interior, são belos os pilares, mas é incrível a abóbada pintada a óleo imitando estuque. Enfim, para quem já viu o verdadeiro gótico, não passa de uma caricatura. Há em Milão galerias importantes de pintura como La Brera, Poldi Pezzoli, Ambrosiana[3] etc. E a célebre Ceia de Da Vinci, que deve ter sido muito bela, mas está em péssimo estado, quase nada se vê.

Adorei Verona, embora tivesse sempre tido mau tempo. Com sol – o sol que aqui é artista, que é a metade da beleza da Itália e que tudo transfigura – deve ser um encanto de cidade. De um adorável pitoresco a piazza delle Erbe com todas aquelas barracas, com aquela balbúrdia de couves e de frutas, e aquela algazarra sonora e colorida ao pé do mármore dos antigos monumentos. Bela e tranquila a piazza della Signoria[4] com a estátua de Dante e a Loggia de Fra Giocondo. Esplêndida a chamada Arca Scaligera – pequeno monumento funerário — com uma riquíssima grade em ferro batido do quatrocento, contendo os túmulos dos últimos Scaligere. E o anfiteatro e as ruínas do teatro romano, o rio que tudo abraça numa carícia envolvente, o Castelvecchio sombrio e todas aquelas torres. É bela, tem qualquer coisa que fala e que prende. Fez-me bem. Gostei de Verona.

Padova deixou-me frio. Apesar do esplêndido cortile[5] da universidade, todo bordado de emblemas e brasões, apesar da Basílica dei Santo (Santo Antonio) com o seu riquíssimo tesouro, e dos maravilhosos bronzes de Donatello. Donatello é impressionante. A estátua equestre do Gattamelata defronte ao templo é de um realismo e de uma vida que a todos espanta, menos às pombas, que são de uma profunda irreverência aqui na Itália: nem o cavalo fogoso, nem a armadura de guerra, nem a ferocidade, nem o orgulho, nem a espada as intimidam. Voam e revoam, dando livre expansão aos mais íntimos desejos. Pousam com graça sobre a anca e sobre a crina do cavalo de batalha; sobre o braço poderoso e a cabeça altiva do homem ilustre e, em silêncio, adormecem sobre a bravura eterna do guerreiro de bronze…

Depois Veneza, com San Marco e o Grande Canal. Vocês não calculam como é esquisita a impressão — misto de desilusão, de espanto e de prazer — que se tem ao ver de repente — real, nítido, preciso — um lugar muito conhecido através de pinturas, desenhos e descrições. Uma imagem que existia assim informe e vaga no fundo da nossa retina, da nossa memória, como uma coisa vista há muitos anos, numa outra vida — em sonho — que se acreditava uma coisa irreal, uma visão de conto… e de repente, uma noite, caminhando por vielas e becos estreitos e sombrios, ao passar uma arcada, toda essa visão que se julgava fantástica como uma figura inventada, surge inesperada, real, concreta, tangível. Foi o que aconteceu comigo em Veneza, quando de repente surgiu brusca e imprevista, na sombra da noite, a praça de São Marcos. A praça de São Marcos já tão minha conhecida, com a sua basílica lá no fundo, baixa, como que deitada, dormindo o seu sono eterno e tumultuoso na abundância multicor de suas arcadas, colunas e cúpulas. E, reconstituído, o Campanille[6] ao seu lado, como sempre, liso e seco, altivo e simples na sua nudez de tijolo, impassível como um guarda, sentinela em vigília sobre a cidade que dorme. E o belíssimo palácio Ducal, o palácio dos Doges, com a sua parede sem vãos, os seus pilares sem conta e os seus trevos de pedra.

E tudo surgia assim de repente, e eu olhava para tudo com espanto, e me sentia triste, e me sentia contente. Numa sensação ao mesmo tempo de prazer e desencanto. Era como se dentro de mim qualquer coisa desmoronasse ou se partisse para logo se transformar – ressurgir – numa metamorfose imprevista. E esse momento de transição, esse rápido instante em que a realidade substitui o sonho é de um prazer doloroso, de uma alegria triste. Assim Veneza, essa cidade de romance, é uma coisa que existe, que tem vida, uma cidade como outra qualquer… E de fato, nos dias que se seguiram vi que Veneza, embora diferente de todas as outras é, no fundo, uma cidade como outra qualquer. Desagradável para se viver, pois deve cansar. Falta espaço, falta vegetação. É difícil o transporte e difíceis são as comunicações. Os pequenos canais e as pequenas calles sendo quase sempre sujos e feios, nem sempre são pitorescos. Enfim, quando se fala de Veneza, fala-se é da piazza San Marco (a mais imponente sala de recepções do mundo, como querem que Napoleão tenha dito), da Piazzeta, do Grande Canal, do Rialto e de um ou outro canal secundário.

A verdade é que Veneza é realmente bela. Para a compreender e amá-la é preciso vê-la durante o dia e às tardes. Que sonho, que hino de cores, que céu! Não é também esse céu distante, “fundo de cenário”, dos outros países da Europa. Não. Sem ser intrometido como o nosso e sem ser indiferente como o das outras terras, é um azul que tudo envolve, que está em tudo e paira sobre todas as coisas. E um céu voluptuoso. Um céu que sorri.

Mas é à tarde que é preciso ver Veneza. A tarde quando o Sol se esconde do outro lado do canal, por detrás da cúpula barroca da Santa Salute, quando sua luz dourada acende os mosaicos bizantinos da Basílica, as colunas de pedra roxa e as cúpulas verdes, de cobre, e tinge de laranja o Campanille de San Marco, e banha de luz o palácio Ducal. Quando as gôndolas negras em silêncio deslizam, quando as pombas todas voam numa última revoada e o bronze dos sinos enche os espaços de sons. É então que se sente no ar qualquer coisa de mágico e de pagão, que seduz e embriaga. E que se compreende e se penetra toda a beleza das telas de Ziem, o pintor que durante toda a sua vida só pintou aquele céu e aqueles canais – o apaixonado das tardes de Veneza, o escravo da sua luz…

Como difere de Florença! É extraordinária, aqui na Itália, a diferença que existe de uma cidade à outra. Sempre viveram independentes, livres, formando pequenas repúblicas à parte. Daí esse caráter próprio e pessoal que as marca e define. São inconfundíveis. Se Veneza é a cor, Florença é a forma e a linha. Florença com seus palácios quadrados e maciços, severos, de pedra rústica, com enormes beirais que quase se beijam deixando apenas adivinhar uma nesga de céu. Com as suas ruas estreitas e as suas janelas verdes.

Com os seus negros ciprestes e jardins sombrios é, apesar do sol e do céu, uma cidade cinzenta — cinzenta porém alegre, de uma alegria sã e feliz, essa alegria que emana das coisas onde a arte natural e espontânea nasce sem esforço, como nascem as flores. Sinto estar com a sensibilidade gasta, e não poder assim gozar plenamente tudo o que de belo eu sinto sem alcançar, tudo o que de belo ela contém.

Já tagarelei demais, falarei de Firenze depois, com mais calma. A tarde já se aproxima. Vou tomar um carro – una vettura –, prefiro andar de carro aqui, tem mais cor local, gosto da cartola reluzente do cocheiro e da sua amabilidade característica, vermelha e sorridente — e vou tomar chá (chá-chocolate) em Fiesole. É a refeição que prefiro. Fiesole é um arrabalde distante, encantador, donde se vê toda a cidade. Tem uma casa de chá muito rústica e muito elegante, com cadeiras baixinhas e uma grande varanda. E ali, na luz dourada do poente, on s’oublie[7] até à hora em que o Sol desaparece do outro lado dos montes. Hora em que o ar se desfaz em sons, límpidos, sonoros, tristes como a voz do silêncio. Sons que se desdobram e se prolongam no além… O ar que se respira é leve e puro. A cidade se perde na bruma da tarde, e o espírito se perde numa profunda calma e numa infinita paz.

Saudades

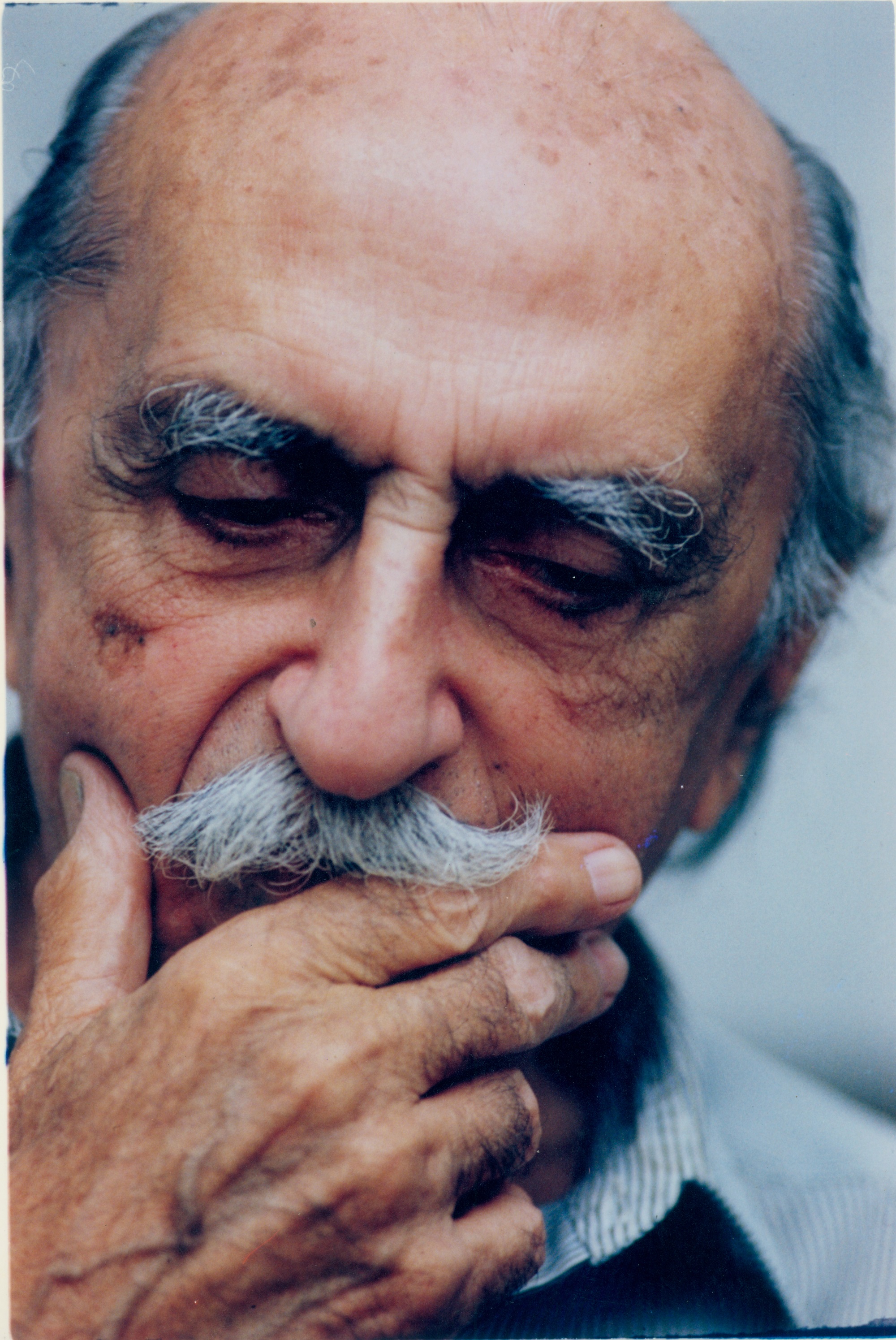

Lucio Costa. Registro de uma vivência. São Paulo: Empresa das Artes, 1995, pp. 43-47.

[1] N.S.: Decididamente, sem cerimônia.

[2] N.S.: Um achado.

[3] N.S.: Referências à Pinacoteca di Brera, ao Museu Poldi e Pezzoli e à Biblioteca e Pinacoteca Ambrosiana.

[4] N.S.: Certamente o autor quis escrever piazza dei Signori, em Verona, e não piazza della Signoria, que é em Florença.

[5] N.S.: Em italiano, significa pátio.

[6] N.S.: Torre de relógio da basílica de São Marcos.

[7] N.S.: A gente se esquece de si.